我国天文学家利用青海13.7米望远镜率先揭示Planck冷尘埃团块的气体特性

自上世纪发现恒星诞生于分子云以来,恒星形成过程的研究取得了突破性进展。然而,对于恒星形成的原初状态,人们还了解很少。原因在于未受到新形成星体干扰的分子云核即无源核样本的极端匮乏。三十多年来,有关红外和射电巡天都未能有效解决这一问题。

2011年底,Planck卫星早期巡天结果释放,发现在银河系内有915个最可靠的冷尘埃团块,即ECC(Early Cold Clumps)源,其温度和密度分别为~13 K和~1022 cm-2。这为无源核和早期恒星形成研究提供了前所未有的无偏样本。这一结果的发表立即引起天文学家的关注,国际上多个小组开始研究,Herschel卫星也随即进行后续观测。但是尘埃与气体的质量约为1比99, 特别是全部动力学性质必须由气体的谱线辐射提供。即便是Herschel卫星目前所测到的仍是尘埃连续谱。因此,要了解ECC源的性质,谱线的观测研究显得十分迫切。 北京大学天文学系吴月芳教授的团队在ECC源表释放后立即申请用紫金山天文台青海站13.7米望远镜观测谱线,在国际上首家发表了关于Planck ECC源的气体特性的结果。

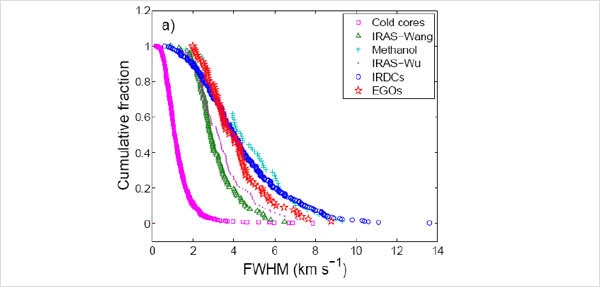

1. 对于北天674个ECC源进行了12CO/13CO/C18O(1-0)的谱线观测,发现这三条谱线线心速度的一致是先前未见的,表明这些团块内部还没有动力学分层的结构。首次给出了这些团块的动力学距离。并发现这些团块的谱线致宽主要是由非热运动造成的,说明湍动在团块中起到重要的作用。并且发现湍动的大小与离银道面的垂直高度成反比。通过与其它五类恒星形成区样本线宽的比较(下图),证实了Planck冷尘埃团块(图中粉红点)的确是最宁静、最可能代表恒星形成初始状态的样本。

2. 对这批Planck 冷尘埃团块作了成图研究。至今已测得400 多个ECC 源的 12CO/13CO/C18O (1-0)成图,得出了这些团块的形态、尺度、结构和物理性质。 同时在这些团块中证认出了一大批密核。例如在猎户座(Orion)的51 个ECC 源中证认出了82 个密核,发现这些云核与湍动起主要作用的弥散区域不同, 它们大部分处于引力束缚状态,是恒星形成最活跃的Orion 区域中迄今发现 的最冷和最安静的云核。

3. 已开始对这些ECC 源进行HCO+等稠密分子的搜索。初步结果显示,在这些 Planck 冷尘埃块中存在致密核,可能会是恒星正在形成的区域。深入的研究 正在紧张进行中。

这批国际上首次发表的Planck 冷尘埃团块的气体特性迅速获得了国内外专 家的关注和赞誉。论文一经发表就在IAU 大会上得到欧洲科学家L. Toth, M. Juvela 等人在报告中的大段引用,被列为用分子谱线研究冷尘埃团块的代表 性观测研究论文。这些结果得到了Herschel 团队的极大关注, M. Juvela 等 人把青海观测区域标识在Herschel 卫星测到的一批尘埃块上(共39 个)来 对比,并且39 个区域全部引用了青海观测得出的距离,体现了谱线观测的重 要性。L. Toth 等在论文中利用青海观测结果研究冷尘埃团块物理参数与恒 星形成活动的关联。欧洲科学家D. Arzoumanian 等在论文中引用其不同CO 分子丰度比的结果研究Herschel 卫星测到的星际纤维云的形成与演化。美国 Cornell 大学的同行希望提供冷尘埃团块的气体柱密度分布并洽谈进一步合 作。